Die erstmalige Erzeugung von Attosekunden-Pulsen (1 Attosekunde entspricht 10-18 Sekunden) zu Beginn dieses Jahrhunderts hat es ermöglicht, nicht für möglich gehaltene Einblicke in die Welt der Elektronen zu erlangen. Für ihre Pionierleistungen, die zur ersten Erzeugung und Messung von Attosekunden-Pulsen im Jahr 2001 geführt haben, erhielten Anne L’Huillier, Pierre Agostini und Ferenc Krausz im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Physik. Attosekunden-Techniken, die aktuell angewandt werden, haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: Um einen Film in einem Pump-Probe Experiment aufnehmen zu können, muss ein Attosekunden-Puls mit einem Femtosekunden-Puls (1 Femtosekunde entspricht 10-15 Sekunden) kombiniert werden, dessen optische Zyklen als Uhr mit einer Attosekunden-Auflösung dienen. Dies stellt eine Limitierung für die Untersuchung von Elektronendynamiken auf Attosekunden-Zeitskalen dar.

Schon seit der ersten Erzeugung von Attosekunden-Pulsen hatten viele Wissenschaftler den Traum, Experimente durchzuführen, in denen ein erster Attosekunden-Pump-Puls Elektronendynamiken in einem Atom, Molekül oder Festkörper auslöst, und in denen ein zweiter Attosekunden-Probe-Puls das System bei verschiedenen Zeitverzögerungen abfragt. Dieses Ziel hat sich als sehr herausfordernd herausgestellt, da hierfür intensive Attosekunden-Pulse benötigt werden. Der zugrundeliegende Prozess der Höheren Harmonischen Erzeugung ist jedoch sehr ineffizient. Daher wurden bisher nur wenige Demonstrationsexperimente durchgeführt, die von großen Aufbauten und spezialisierten Lasersystemen bei niedrigen Wiederholungsraten (10-120 Hertz) Gebrauch gemacht haben.

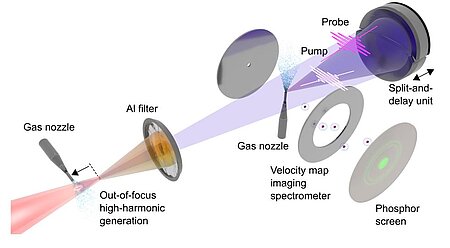

Ein Team aus Wissenschaftlern vom Max-Born-Institut (MBI) in Berlin hat nun einen alternativen Ansatz gefunden, der es ihnen erlaubt, APAPS in einem deutlich kompakteren Aufbau durchzuführen. Zu diesem Zweck haben sie einen schlüsselfertigen Laser genutzt, der bei deiner Wiederholungsrate von 1 Kilohertz betrieben wird. Dies hat zu einem deutlich stabileren Betrieb geführt, welches eine Schlüsselanforderung für die Umsetzung von APAPS ist. Wie in Graphik 1 gezeigt wird, haben die Forscher einen Infrarot-Laser für die Erzeugung von Attosekunden-Pulsen in einem Gasstrahl genutzt. Im Gegensatz dazu, wie Attosekunden-Pulse üblicherweise erzeugt werden, hatten sie jedoch die Idee, den Gasstrahl nicht in der Nähe des Laserfokus zu platzieren, sondern in einigem Abstand davon. Als Ergebnis konnten Attosekunden-Pulse mit einer recht hohen Pulsenergie und einer kleinen virtuellen Quellengröße erzeugt werden. Dies hat es den Wissenschaftlern erlaubt, die Attosekunden-Pulse zu einer hohen Intensität zu fokussieren.