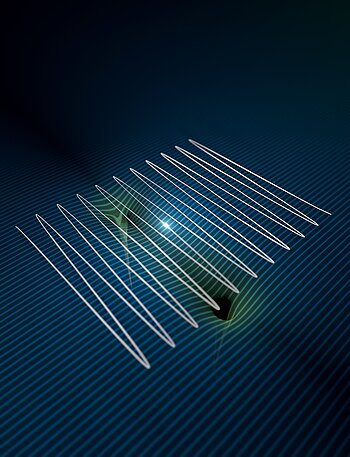

Schon seit den 1980er Jahren wurden viele Experimente durchgeführt, um die Hypothese des Theoretikers Walter Henneberg zu bestätigen: Ein Elektron kann in einen Doppelzustand versetzt werden, in dem es weder völlig frei, noch fest an seinen Atomkern gebunden ist. Gefangen im Laserstrahl, würde das Elektron dazu gezwungen sein, sich abwechselnd in Richtung Atomkern und wieder von ihm weg zu bewegen. Auf diese Weise würde es sowohl das elektrische Feld des Lasers als auch das des Atomkerns spüren. Bei einem solchen Doppelzustand sollte es möglich sein, die Bewegung des Elektrons im Wechselspiel dieser beiden elektrischen Felder zu kontrollieren und damit Atome mit neuartiger Elektronenstruktur zu erzeugen, die sich mit Hilfe des Laserlichts einstellen lässt. Doch ist das wirklich machbar?

Freigesetzt lassen sich Elektronen besser fangen

Die natürlichen Schwingungen des Elektrons ausnutzen

Je stärker ein Laserstrahl ist, desto einfacher sollte es sein, damit Atome zu ionisieren - mit anderen Worten, ihnen mindestens ein Elektron aus dem anziehenden elektrischen Feld des Atomkerns zu entreißen und in die Umgebung freizusetzen. "Aber sobald die Elektronen frei sind, verlassen sie ihre Atome nicht einfach so wie ein Zug den Bahnhof, sie spüren immer noch das elektrische Feld des Lasers", erklärt Jean-Pierre Wolf, Professor am Institut für Angewandte Physik an der Universität Genf. "Deshalb wollten wir wissen, ob es möglich wäre, die Elektronen nach ihrer Freisetzung im Laserstrahl gefangen zu halten und sie dazu zu bringen, sich weiterhin in der Nähe ihres Atomkerns aufzuhalten, so wie Walter Henneberg es vorgeschlagen hatte", fügt er hinzu.

Die einzige Möglichkeit hierzu besteht darin, die passende Form für den eingesetzten Laserpuls zu finden, der das Elektron zu absolut identischen Schwingungen in Richtung Atomkern und wieder von ihm weg zwingt. Dadurch bleiben seine Energie und sein Zustand stabil. "Das Elektron oszilliert natürlicherweise im Laserfeld, aber wenn die Stärke des Laserfelds sich ändert, verändert sich auch die Oszillation des Elektrons. Und das bringt das Elektron dazu, auch sein Energieniveau und damit seinen Zustand ständig zu wechseln und eventuell auch das Atom gänzlich zu verlassen. Das macht die Beobachtung solcher ungewöhnlichen Zustände so schwierig", ergänzt Misha Ivanov, Professor für Theoretische Physik am MBI Berlin.

"Tal des Todes" mit passender Laserintensität umgehen

Die Physiker probierten verschiedene Laserintensitäten aus, um die freigesetzten Elektronen zu regelmäßigen Oszillationen anzuregen. Dabei machten sie eine überraschende Entdeckung: "Entgegen der natürlichen Erwartungen - dass ein Laser ein Elektron umso eher freisetzen sollte, je stärker er ist - stellten wir fest, dass es eine bestimmte Grenze für die Intensität gibt, ab der wir ein Atom nicht mehr ionisieren können", bemerkt Misha Ivanov. "Oberhalb dieser Grenze können wir das Elektron wieder kontrollieren." Die Forscher tauften diese Grenze "Death Valley" nach dem Vorschlag von Professor Joe Eberly von der University of Rochester.

Bestätigung der alten Hypothese könnte Laser-Theorie revolutionieren

Indem sie das Elektron in einen solchen Doppelzustand versetzten, in dem es weder ganz frei, noch an den Atomkern gebunden ist, konnten die Forscher dessen Schwingungen nach Wunsch kontrollieren. Das ermöglicht es auch, die Elektronenstruktur des Atoms gezielt zu beeinflussen. Nach einigen Justierungen gelang es den Physikern von UNIGE und MBI dann zum ersten Mal, ein Elektron aus einem Atomkern zu befreien und zugleich in dessen Nähe in einem Laserfeld festzusetzen, so wie Walter Henneberg vorgeschlagen hatte. "Wir haben ein Laserfeld mit einer Intensität von 100 Billionen Watt pro Quadratzentimeter erzeugt und konnten so das "Tal des Todes" überwinden und die Elektronen in der Nähe ihres Atomkerns festhalten, und zwar über ein Periode normaler Oszillationen im elektrischen Feld des Lasers", sagt Jean-Pierre Wolf enthusiastisch. Zum Vergleich: Die Intensität der Sonnenstrahlen auf der Erde liegt bei nur rund 100 Watt pro Quadratmeter.

"Das gibt uns die Möglichkeit, durch die Bestrahlung mit passendem Laserlicht neuartige Atomzustände zu erzeugen, deren Elektronen ganz neue Energieniveaus aufweisen", erklärt Jean-Pierre Wolf. "Früher hielt man es für unmöglich, solche Doppelzustände zu erzeugen, und jetzt haben wir das Gegenteil bewiesen. Darüber hinaus haben wir herausgefunden, dass Elektronen in solchen Zuständen Licht verstärken können. Das wird eine fundamentale Rolle bei neuen Theorien und Vorhersagen spielen, die die Ausbreitung starker Laserstrahlen in Gasen beschreiben, etwa in Luft", schließt Wolf.

Publikationen des MBI

Publikationen von 2025